Software-Preismodelle können verwirrend sein. Mit unserem Überblick findest du leichter die richtige Software für deine Geschäftsanforderungen und dein Budget.

In diesem Artikel

Mit der zunehmenden Beliebtheit von Software-as-a-Service-Produkten (SaaS) sind auch immer neue Preismodelle für Software aufgetaucht.

Bei all den verschiedenen Optionen und Zusatzgebühren verliert man schnell einmal den Überblick.

Wir möchten Softwarekäufern dabei helfen, sich mehr auf die Suche nach dem richtigen Tool und weniger auf den Preis zu konzentrieren.

Software-Preismodelle: Die Grundlagen

SaaS-Software wird üblicherweise auf Abonnementbasis mit monatlicher oder jährlicher Abrechnung lizenziert. Einige Anbieter bieten eine Dauerlizenz für die gesamte Lebenszeit des Produkts, doch dies wird immer seltener und ist häufiger bei selbst verwalteten On-Premises-Softwareinstallationen zu finden.

Meist werden die Preise nach Nutzerzahl angegeben, wobei bei einigen IT-Sicherheitslösungen auch die Abrechnung nach Endpunkten, Servern oder Webanwendungen üblich ist. SaaS-Softwarepakete werden außerdem oft in verschiedenen Versionen angeboten, von einfachen und relativ günstigen Paketen bis hin zu komplexen und teureren Varianten.

Named-User- und Concurrent-User-Lizenzmodelle

Volumenbasierte und gestaffelte Preisstrukturen, bei denen Unternehmen mit größerer Nutzerzahl pro Lizenz weniger zahlen, sind weit verbreitet. Allerdings gibt es dabei Unterschiede zwischen den Lizenzarten, insbesondere zwischen Named-User- und Concurrent-User-Modellen.

Was ist ein Named-User-Lizenzmodell?

Bei diesem Modell muss jeder Nutzer einen eigenen Login haben. Alle Nutzer dürfen gleichzeitig angemeldet sein.

Ein Beispiel: In der IT-Abteilung eines Unternehmens arbeiten 30 Personen, die gelegentlich gleichzeitig daran arbeiten, einen Netzwerkausfall zu beheben. Für dieses Unternehmen empfiehlt sich ein Named-User-Modell, damit alle die Software zur gleichen Zeit nutzen können.

Was ist ein Concurrent-User-Lizenzmodell?

Bei diesem Modell kaufen Unternehmen eine feste Zahl an Lizenzen, die von einer unbegrenzten Zahl an Nutzern verwendet werden können. Dabei darf jedoch nur die festgelegte Personenzahl gleichzeitig angemeldet sein.

Ein Beispiel: Ein Unternehmen hat 30 Helpdesk-Teammitglieder, die in mehreren Schichten arbeiten. Da zu keinem Zeitpunkt alle 30 Personen gleichzeitig arbeiten, wählt das Unternehmen ein Concurrent-User-Preismodell mit 15 Lizenzen.

Bei Named-User-Modellen ist der Preis pro Person üblicherweise geringer als bei Concurrent-User-Modellen. Concurrent-User-Lizenzen lohnen sich also vor allem dann, wenn Teams zeitversetzt auf Software zugreifen oder die Lizenzen nicht an bestimmte Personen gebunden sein sollen.

Monatliche vs. jährliche Abrechnung

Die meisten Abonnements stehen alternativ als Monats- oder Jahresabonnements zur Verfügung. Jira Service Desk bietet beispielsweise sowohl ein Jahresabonnement mit verschiedenen Preisabstufungen als auch ein Monatsabonnement. Das Jahresabonnement wird nach der Stufe berechnet, die der eigenen Nutzerzahl am ehesten entspricht (z. B. 51–100 Agenten oder 101–200 Agenten), während das Monatsabonnement pro Agent berechnet wird.

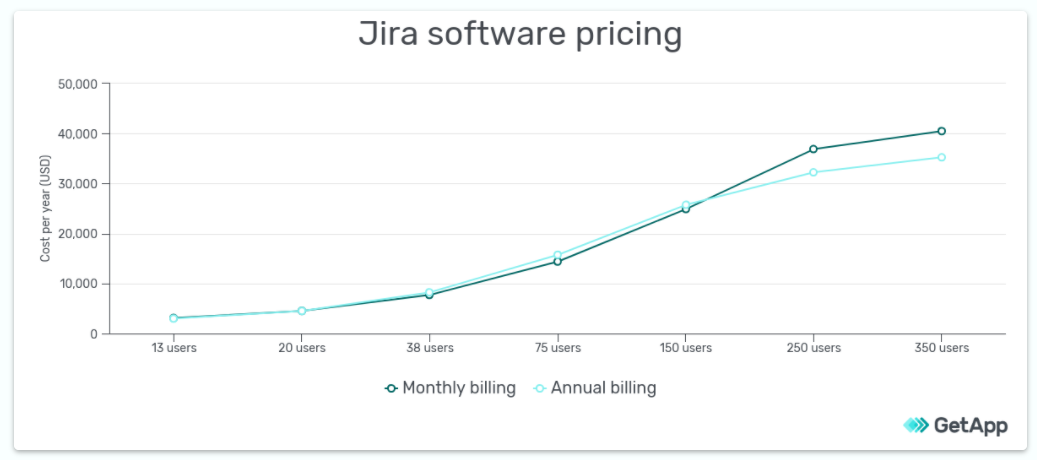

Es ist nicht ganz einfach, die nutzerzahlbasierten Preise und die stufenbasierten Preise miteinander zu vergleichen, da dies je nach genauer Nutzerzahl stark variiert: Für 51–100 jährliche Nutzer zahlst du beispielsweise im Jahresabonnement 15.750 $ (13.906 €), während der Preis des Monatsabonnements (aufs Jahr umgerechnet) zwischen 10.080 $ (8.899 €) für 51 Nutzer und 18.900 $ (16.688 €) für 100 Nutzer liegen kann. Das Jahresabonnement liegt hier also etwa in der Mitte. Ab einer Zahl von 201–300 Nutzern wird das Jahresabonnement allerdings deutlich günstiger als die monatliche Zahlweise. Die folgende Grafik zeigt die Preise des Monats- und Jahresabonnements im Vergleich, wobei der Median jeder Stufe des Jahresabos zugrunde gelegt und mit derselben Nutzerzahl im Monatsabo verglichen wurde (z. B. 38 bei der Stufe von 26–50 Personen).

Für 20 bis 150 Nutzer ist der Monatspreis etwas niedriger als der Jahrespreis, was diese Option für schnell wachsende kleine Unternehmen attraktiv macht. Zwischen 150 und 250 Nutzern ändert sich das jedoch und der Preis des Monatsabonnements steigt stark an: Jetzt kostet es mehrere Tausend Euro mehr als das Jahresabonnement.

Kleine Unternehmen sollten daher aufmerksam darauf achten, an welchem Punkt sich das Monatsabonnement nicht mehr lohnt und sie einen Wechsel zur jährlichen Zahlung einplanen sollten.

Außerdem wird deutlich, dass die Preise von einer Stufe des Jahresabonnements zur nächsten deutlich ansteigen. Wer als kleines Unternehmen mit 25 Nutzern im Monatsabonnement eine weitere Person hinzufügt, zahlt jährlich 180 $ (158,95 €) mehr. Wer allerdings ein Jahresabonnement nutzt und von der Stufe von 16–25 Personen zu 26–50 Personen wechselt, muss ganze 3.750 $ (3.311 €) draufzahlen.

Paketbasierte Preismodelle

Ein weiteres gängiges Preismodell für Software sind paketbasierte Preise.

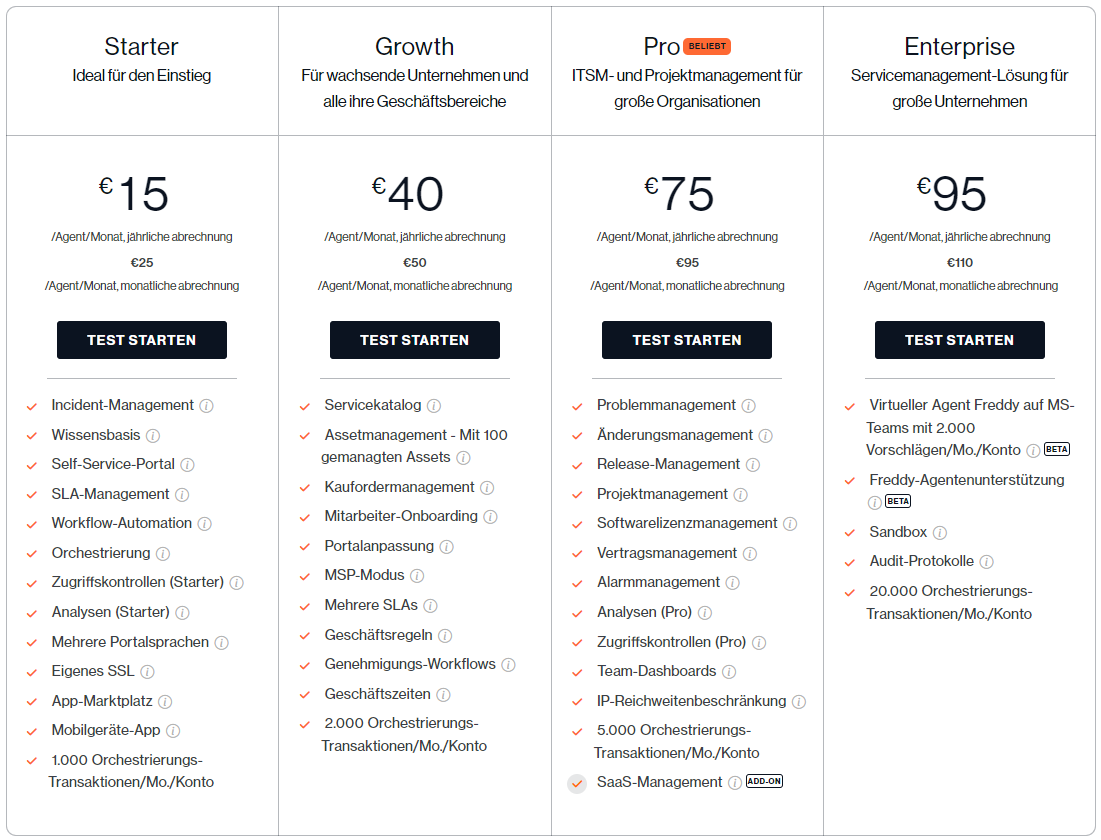

bietet beispielsweise vier verschiedene Abopakete: Starter, Growth, Pro und Enterprise. Die Preise variieren von 15 bis 95 € monatlich. Jedes Paket umfasst die Funktionen des vorherigen Pakets sowie zusätzliche Komponenten.

Meist werden 3–6 verschiedene Pakete präsentiert und eines davon hervorgehoben. Egal, ob es als „Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“ oder als „Am beliebtesten“ gekennzeichnet ist: Dieses Paket ist üblicherweise das, was für den Anbieter am profitabelsten ist.

Auf den ersten Blick wirken paketbasierte Preisstrukturen weniger kompliziert als der Vergleich von Stufen- und Monatsplänen, doch auch beispielsweise im dargestellten Freshservice-Modell gibt es eine gestaffelte Abrechnung je nach von der Software verwalteten Assets. Für bis zu 500 Assets werden weitere 66,32 € monatlich fällig, für unbegrenzte Assets 1285 € und so weiter. Dieses Kleingedruckte kann die Kosten eines Preismodells im Vergleich zu einem anderen ganz schön in die Höhe treiben.

Verbrauchsabhängige Preismodelle

Verbrauchsabhängige Preismodelle werden bei SaaS-Anbietern immer häufiger angeboten. Bei Infrastructure-as-a-Service-Anbietern (IaaS) wie

sind sie bereits weit verbreitet.Dieses Pay-as-you-go-Modell ist von Vorteil für Unternehmen, deren Nachfrage projektabhängig ist oder im Jahresverlauf stark schwankt. Einige Anbieter bieten typische nutzerbasierte Preismodelle mit verbrauchsabhängigen Zusatzoptionen. Ein Vertrag kann beispielsweise auf mindestens 1.000 Nutzer ausgelegt sein, mit der Option, bis zu 500 Nutzer je nach Bedarf hinzuzufügen oder zu entfernen.

Auch transaktionsbasierte Preise werden anstelle von – oder zusätzlich zu – festen wiederkehrenden Gebühren abhängig von bestimmten Aktivitäten berechnet. Kassensoftware (Point-of-Sale-Software) wird beispielsweise gelegentlich nach Anzahl der Zahlungsvorgänge in Rechnung gestellt.

4 wichtige Überlegungen vor dem Softwarekauf

1. Skalierbarkeit

Die leichte Skalierbarkeit von cloudbasierter Software gehörte zu den Hauptfaktoren, die die weite Verbreitung von Software-as-a-Service vorantrieben. Es ist ein großer Vorteil, neue Lizenzen hinzufügen oder auf das nächstgrößere Paket wechseln zu können, wenn das Unternehmen expandiert. Allerdings geht diese Skalierbarkeit manchmal nur in eine Richtung: Finde heraus, ob du bei Bedarf zu einem günstigeren Paket wechseln oder Lizenzen entfernen darfst und ob in diesem Fall Gebühren fällig werden.

2. Support

Bei den meisten SaaS-Produkten ist eine Supportoption enthalten, aber nicht immer umfasst der „Alles inklusive“-Preis auch wirklich den Support, den man braucht. Manche Unternehmen benötigen zusätzlich eine Sandbox-Testumgebung, um vor der Veröffentlichung sicherzustellen, dass ihre Systeme und Daten problemlos mit der Software zusammenarbeiten. Auch diese ist nicht immer inklusive.

3. Exit-Strategie

Früher oder später wechseln die meisten Unternehmen von einer Software wieder zu einer anderen. Achte deshalb darauf, dass du eine Ausstiegsstrategie hast, bevor du einen Vertrag unterzeichnest oder Nutzungsbedingungen akzeptierst. Manche Anbieter verlangen Gebühren für die Datenextraktion und manche Metadaten sind eventuell überhaupt nicht übertragbar.

4. Verhandlung

Egal wie groß dein Unternehmen ist, es lohnt sich immer, nach einem Preisnachlass zu fragen und die Bedingungen zu verhandeln. SaaS-Anbieter kalkulieren oft etwa 10–20 % als Spielraum für Verkaufsverhandlungen ein. Auch bei anderen Details wie Gebühren für die Datenextraktion oder den Support kann vor der Vertragsunterzeichnung verhandelt werden.

Software-Preisstrategien einen Schritt voraus sein

Man darf nicht vergessen: Software-Preismodelle sind nicht dafür gedacht, benutzerfreundlich zu sein. Man muss nur nach einem weiteren Artikel wie diesem suchen, um seitenweise Artikel zu finden, die Software-Preisstrategien für Anbieter statt für Käufer empfehlen – auch wenn diese Artikel für Käufer mindestens genauso aufschlussreich sind.

Der SaaS-Softwaremarkt ist von Natur aus dynamisch. Bestehende Preismodelle entwickeln sich weiter und neue Optionen entstehen, die sich an den Bedürfnissen der immer agileren digitalen Unternehmen orientieren. Manche Anbieter umgehen alle Komplikationen und bieten ausschließlich Preise per persönlichem Angebot an, die sich daran orientieren, wie sie die Anforderungen eines Unternehmens einschätzen.

Je genauer du dich mit verschiedenen Preismodellen für Software auskennst, desto besser kannst du dich darauf konzentrieren, Software zu finden, die zuallererst den Bedürfnissen deines Unternehmens gerecht wird – nicht seinem Budget.

Die in diesem Artikel ausgewählten Anwendungen sind Beispiele, um eine Funktion im Kontext zu zeigen und sind nicht als Empfehlung gedacht oder implizieren eine Befürwortung. Sie sind Quellen entnommen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als zuverlässig gelten.

Hinweis

Die in diesem Artikel erwähnten Softwareanbieter wurden ausschließlich ausgewählt, um unterschiedliche Software-Preismodelle zu veranschaulichen. Die genannten Preisstrategien werden nicht nur von diesen, sondern auch von zahlreichen anderen Softwareanbietern eingesetzt.

Dieser Artikel soll unsere Kunden über Software-Preismodelle auf dem globalen Markt informieren, aber er kann in keiner Weise rechtlichen Rat geben oder eine bestimmte Vorgehensweise empfehlen.